Wissenschaftskultur

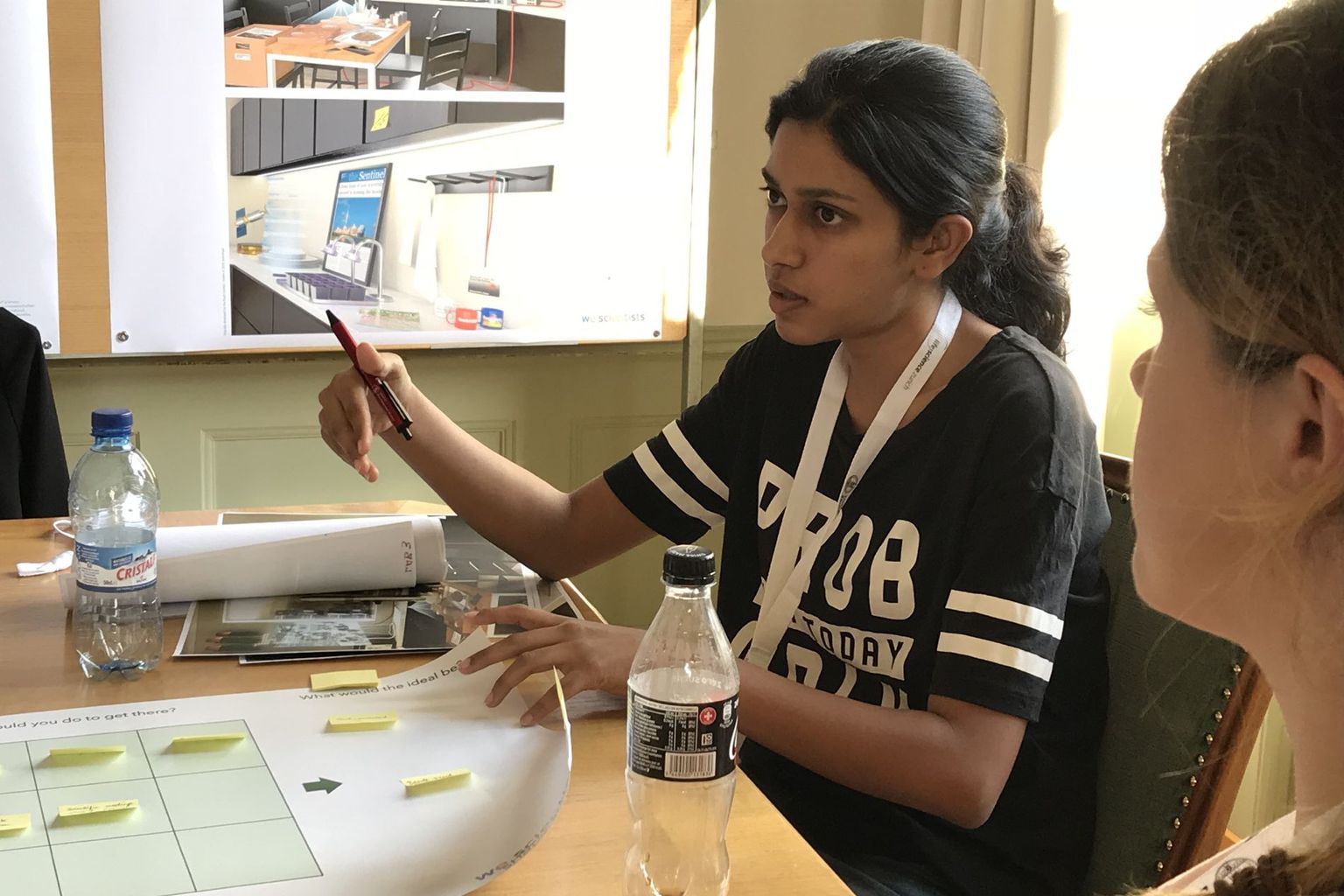

Die heutige Kultur in der Wissenschaft hat viele problematische Aspekte und muss tiefgreifend verändert werden. Die SCNAT setzt sich für Rahmenbedingungen ein, die kreatives und solides Forschen und einen offenen Austausch fördern. Sie schärft das Bewusstsein für die ethische Verantwortung der Wissenschaft und erstellt Leitlinien für die wissenschaftliche Arbeit und deren Nutzung.

Die Wissenschaftskultur ist ein breiter Begriff. Die SCNAT versteht darunter das durch unterschiedliche Einflüsse geprägte Umfeld und dessen Rahmenbedingungen, welche die wissenschaftliche Tätigkeit und das Zusammenarbeiten der Forschenden leiten und prägen. Eine moderne Wissenschaftskultur ist eine notwendige Voraussetzung, damit die Schweiz als Forschungs- und Wissensplatz attraktiv bleibt und damit die Wissenschaft ihre Verantwortung als Teil der Gesellschaft wahrnehmen kann.

Beurteilung wissenschaftlicher Leistungen

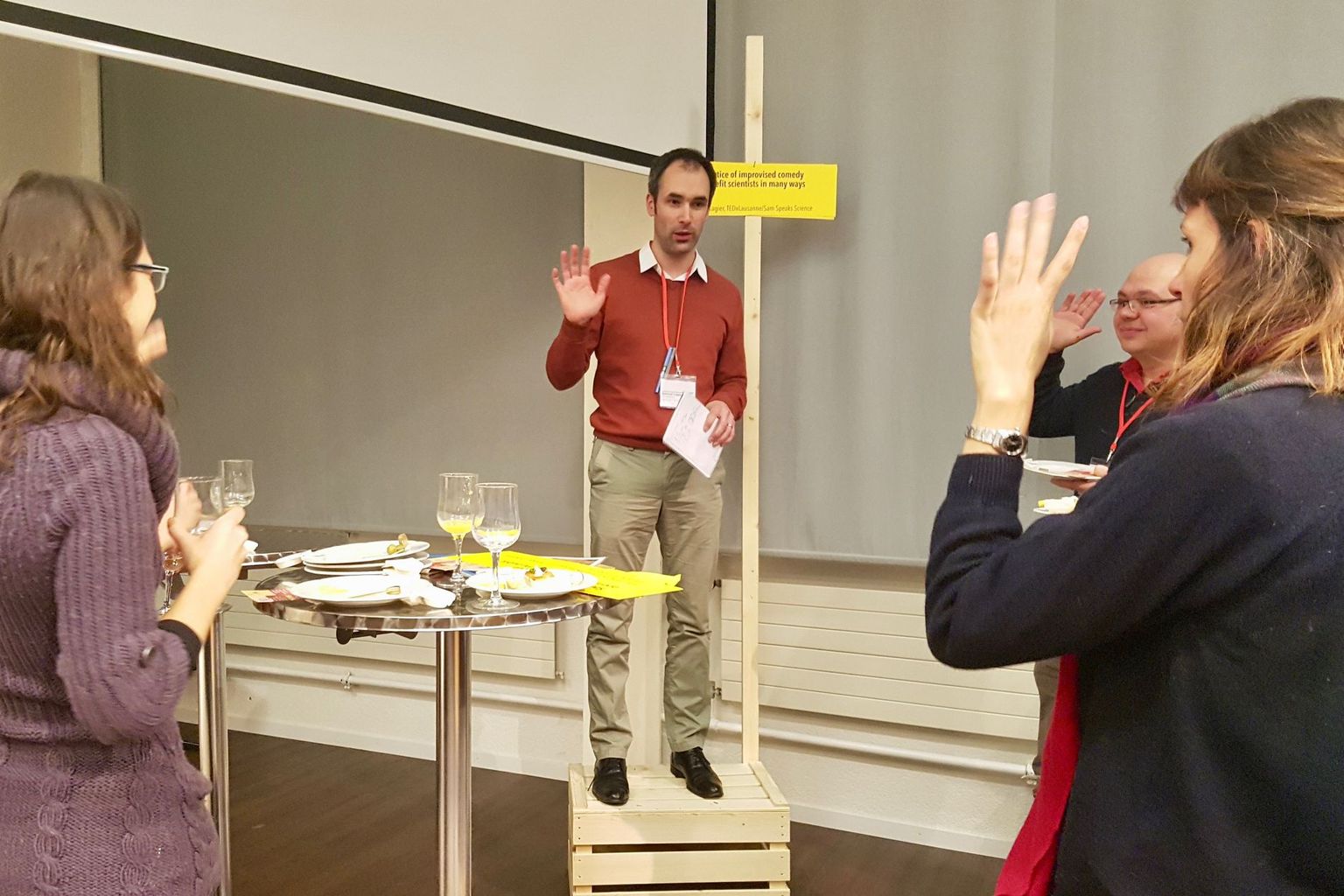

Die SCNAT macht sich für eine differenziertere Beurteilung wissenschaftlicher Leistungen stark, die über die heutigen quantitativen Messgrössen hinausgeht. Sie unterstützt die Einführung ergänzender qualitativer und gesellschaftsrelevanter Kriterien. Als wichtiges Bewertungskriterium erachtet sie insbesondere das Engagement für den Dialog mit der Gesellschaft.

Offene und transparente Wissenschaft

Die SCNAT begrüsst Bestrebungen, wissenschaftliche Daten, Methoden, Resultate und Publikationen frei zugänglich zu machen. Sie setzt sich dafür ein, dass Forschungsresultate für die Öffentlichkeit verständlich aufbereitet werden. Die SCNAT unterstützt zudem Initiativen, der Bevölkerung Einblicke in die Erarbeitung wissenschaftlicher Ergebnisse zu geben oder selbst daran mitzuwirken.

Engagements der SCNAT

Kontakt

Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT)

Haus der Akademien

Postfach

3001 Bern

Aktuell

«Das Teilen von Forschungsdaten muss honoriert werden»

Öffentlich zugängliche Forschungsdaten (Open Research Data, ORD) sollen wissenschaftliche Erkenntnisse transparenter und nachvollziehbar machen. Und die Daten lassen sich weiternutzen, um neue Fragen zu untersuchen oder KI zu trainieren. Wo die Schweiz in Sachen ORD steht, diskutierten Fachleute an einer Tagung der SCNAT.

Bild: David JezdimirovicLeitfaden für eine geschlechtergerechte Sprache

Mit gendergerechten Formulierungen werden Männer und Frauen gleichermassen und explizit genannt. Damit treten beide in Erscheinung und rücken ins Bewusstsein. Aus diesem Grund werden alle durch die SCNAT veröffentlichten Texte gendergerecht formuliert und redigiert.

Gender Equality Plan der Akademie der Naturwissenschaften Schweiz

Mit dem vorliegenden Gender Equality Plan (GEP) bekräftigt die SCNAT ihr Engagement für die Gleichstellung im Allgemeinen und für die Gleichstellung der Geschlechter im Besonderen. Der GEP legt die Grundsätze des Engagements der SCNAT sowie Massnahmen zur Umsetzung und Monitoring fest. Er ist vom strategischen Führungsorgan der SCNAT, dem Vorstand, verabschiedet und wird laufend weiterentwickelt.

Frauen in der Wissenschaft

Frauen machen die Hälfte der Masterabschlüsse an Schweizer Hochschulen. Auf Professurstufe finden sich gerade mal noch ein Viertel Frauen. Die Akademien der Wissenschaften Schweiz engagieren sich für eine bessere Gender-Balance in Bildung, Forschung und Innovation und machen mit regelmässigen Veranstaltungen auf das Thema aufmerksam.